“Smart City”: a concept based on data management technologies to improve the life quality of citizens

“Smart City”: a concept based on data management technologies to improve the life quality of citizens

Abstract

The concept of “Smart City” is developing in the field of high-tech public administration both globally and in the conditions of Russian practice. Research goal: clarification of the essence of the “Smart City” concept as a theoretical and methodological concept based on data management technologies in order to improve the quality of citizens. Research object: the concept of “Smart City” as a theoretical and methodological construct in the digital economy, Russian practice. Subject of the study: the concept of “Smart City” as a set of participants, patented technologies of data management in its external, internal environments, united in order to improve the quality of citizens in the Russian economic space. Research methods: general scientific methods (analysis, synthesis, classification). Information base of the research: authors' works in the Scientific Electronic Library; materials of the joint research of the Federal Institute of Industrial Property and the international law company Dentons; materials of the educational platform “YURAIT” in the field of digital technologies of public administration. Research results: the concept of “smart city” is specified; the conceptual scheme of “Smart City” is formed with specification of external and internal participants of the process; the role of the process participants is clarified from the point of view of its internal environment in the following aspects: developer of “smart city” technologies, consumer of “smart city” products and services; supplier of information for “smart city” big data. Scientific novelty consists in the following: firstly, in clarifying the use of the principles of open innovation, open technological platforms in the formation of standards of the Smart City concept, and secondly, in basing the standards of the Smart City concept on open innovation, open technological platforms in international terms.

Practical significance: the article is of value for stakeholders in the development of the “Smart City” concept, external and internal participants of the process, including technical regulation authorities, developers and consumers. The presented results will allow to concentrate the efforts of public authorities, business communities, scientific and educational community, civil society in solving the issues of application of “Smart City” technology based on artificial intelligence models, including patented solutions.

1. Введение

Управление данными в глобальном масштабе с конца XX века обозначило необходимость развития высокотехнологичного государственного управления, принятия государственных управленческих решений на основе управления информацией, данными , . Концепция «Умный город» (smart city) является практическим приложением, практико-ориентированной областью применения цифровых технологий в государственном управлении в целях повышения качества жизни граждан. В этом исследовательском ключе цифровые технологии г. Москвы как образца российского «Умного города», ее цифровой экосистемы являются целевыми показателями для многих российских городов .

Концепция «Умного города» (smart city) является в фокусе разработки, развития инициатив в зарубежных странах (напр., в странах Европейского Союза), где под «умным городом» понимается «…место, где традиционные сети и услуги становятся более эффективными благодаря использованию цифровых решений на благо его жителей и бизнеса. Умный город — это не только использование цифровых технологий для более эффективного использования ресурсов и сокращения выбросов. Это означает более интеллектуальные городские транспортные сети, модернизированные системы водоснабжения и утилизации отходов, а также более эффективные способы освещения и обогрева зданий. Это также означает более интерактивную и отзывчивую городскую администрацию, более безопасные общественные пространства и удовлетворение потребностей стареющего населения….» .

Концепция «Умного города» включает: реализацию соответствующих стандартов; развитие и патентование соответствующих технологий в ключевых направлениях «smart city» в патентных ведомствах зарубежных стран, в первую очередь, стран-членов БРИКС; участие образовательных учреждений в подготовке кадров, разработке технологий в периметре «Умного города», развитие компетенций государственных и муниципальных служащих на основе управления данными .

Развитие концепция «Умного города» взаимодействует с развитием процессов перехода к датацентричным управленческим решениям в организациях, в том числе, государственных и муниципальных. Развитие концепция «Умного города» становится возможным благодаря цифровым преобразованиям во всех сферах деятельности социо-технических систем, включая процессы формирования цифровых экосистем , .

2. Методы и принципы исследования

Цель настоящего исследования заключается в уточнении сущности концепции «Умный город» как концепции на основе технологий управления данными в целях повышения качества граждан в российском экономическом пространстве.

Задачи исследования:

1) исследовать концепцию «Умного города» как совокупности технологий управления информацией, данными на основе материалов патентной активности зарубежных (в первую очередь, китайских) и российских изобретателей;

2) сформировать перечень качеств «Умного города» как феномена охвата технологий;

3) уточнить характеристики «Умного города»;

4) сформировать концептуальную схему «умного города» с выделением внешних и внутренних участников, указания их роли.

Методы исследования: общенаучные методы (анализ, синтез, классифицирование).

Информационную базу настоящего исследования составили:

– труды авторов в Научной электронной библиотеке (НЭБ);

– материалы совместного исследования Федерального института промышленной собственности (ФИПС) и международной юридической компании Dentons (далее — материалы ФИПС) ;

– материалы образовательной платформы «ЮРАЙТ», в частности, учебно-методические материалы С.Г. Камолова, Н.Д. Александрова в области цифровых технологий государственного управления , .

3. Концепция «Умного города» как совокупности технологий управления информацией и данными

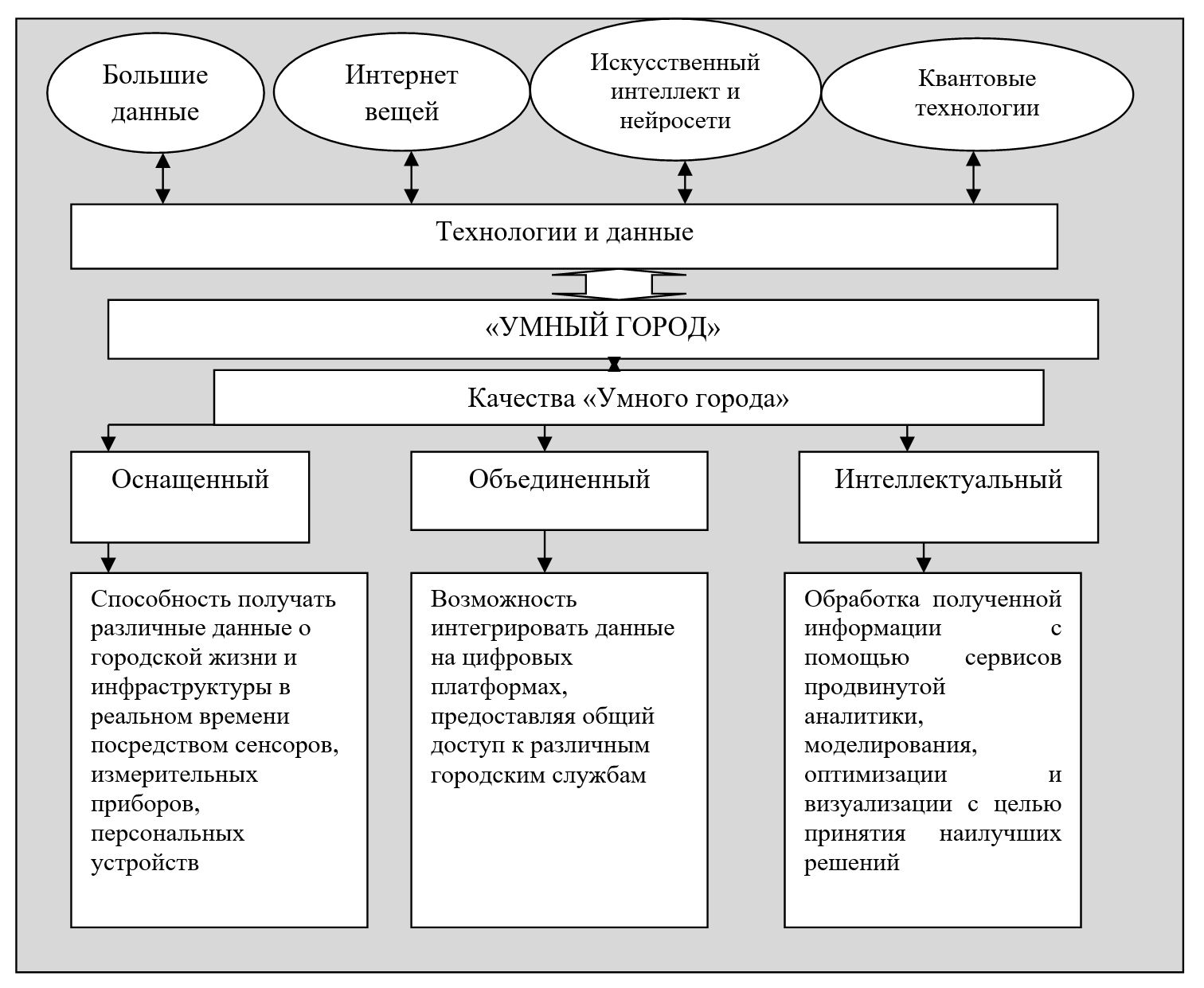

В исследовании Е.В. Попова, К.А. Семячкова, Д.Н. Борисова рассматриваются вопросы в области «…разработки алгоритма проведения аудита инновационных проектов «умных городов»…» . Согласно авторам, «…«умный город» — это инновационный город, использующий цифровые технологии для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и оказания услуг в городе, а также конкурентоспособности при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономических, социальных, культурных и природоохранных аспектах…» . Влияние на развитие «умных» городов оказываются — согласно результатам работы авторов — институциональные условия, отсюда возникают различия в процессе формирования «умных» городов в глобальном масштабе. Сформированное определение «умного города» является базовым в настоящей работе: данное определение представлено в совместном исследовании ФИПС и международной юридической компании Dentons, где рассмотрены патентный ландшафт в области умного города в глобальном масштабе, включая сведения о патентных заявках и выданных патентах, их анализ , . В данной работе отмечено, что «…согласно определениям ….Международной организации по стандартизации, Международной электротехнической комиссии, Международного союза электросвязи и Европейского института стандартизации электросвязи …. концепция «умный город» представляет собой системный подход к использованию информационных и телекоммуникационных технологий и анализа данных в реальном масштабе времени для повышения уровня экономического развития и конкурентоспособности города, повышения качества жизни и качества городских услуг, повышения эффективности работы городских служб и городской инфраструктуры…» (рис. 1) .

Рисунок 1 - Основные качества «умного города» на основе феномена охвата технологий

Примечание: составлено по источнику [8, С. 15, 119]

1) человекоцентричность: город ориентирован на жителей, бизнес, работников, туристов;

2) управляемость;

3) доступность и открытость для людей и новых идей;

4) раскрытие данных о своей деятельности;

5) защита персональных данных;

6) базирование на интегрированных службах и инфраструктуре;

7) проактивность в обучении и развитии граждан .

Отсюда, согласно материалам ФИПС, к настоящему времени сформировалась общемировое видение «умного города», согласно которому город: «…становится устойчивым (экологичным); вовлекает общественность, применяет совместные методы управления городом; работает на пересечении разных сфер жизни и городских подсистем; эффективно использует собираемые данные; ставит целью повысить качество сервисов и уровня жизни для жителей города…» . Согласно материалам ФИПС, городу требуется свыше тридцати тысяч новых технических решений для того, чтобы стать «умным». К числу «умных городов» отнесены: Барселона, Лондон, Москва, Санкт-Пебербург, Сеул, Нью-Йорк, Шанхай, Дубай, Токио, Амстердам, Сингапур (по состоянию на 2019 г.) (рис. 1) .

Согласно материалам ФИПС, необходимо разделять два сегмента в коллекции документов: китайский сегмент и некитайский (ввиду патентной активности китайских организаций, вузов в области технологий «умного города»).

1. Необходимо отметить период с 2015 по 2018 г. как период активизации патентуемых технологий в глобальном масштабе .

2. 2013 г. является годом, когда «…количество публикаций [патентных документов] начало превышать количество семейств…[группировка патентных семейств на основе патентных документов]», что свидетельствует о начале фазы коммерциализации технических решений в сфере «умного города» .

Согласно материалам ФИПС, в китайском сегменте коллекции необходимо отметить:

3. Особенность китайской патентной активности заключается — в анализируемый период — в следующем: высокие показатели активности китайских изобретателей (около 50% патентных семейств); доминирование числа патентов на полезные модели (связано с особенностями китайской патентной системы) .

4. Присутствие в рейтинге правообладателей по числу семейств большого числа университетов и научных организаций, что связано с государственной поддержкой научных исследований в Китае .

Согласно материалам ФИПС, в некитайском сегменте коллекции необходимо отметить следующее:

5. Один из первых документов, имеющий «…ценность в области телекоммуникаций «умного города» является публикация KR20090035955 «Cистема и способ идентификации местоположения движущегося объекта с использованием RFID и сетей связи» южно-корейской компании KT Corporation (техническое решение с датой приоритета 28.08.2007). Здесь необходимо отметить доминирование южно-корейских компаний в некитайском сегменте коллекции, в числе лидеров — компания Samsung. Далее следует (с большим отрывом) американская компания Cisco .

6. Компания Samsung заявляет о своих интересах в сфере «умного города» на основе патентной активности в наибольшем количестве стран (ведущих экономик и стран БРИКС, всего рынок 11 стран) . Далее следует американская компания Google (12 стран), Qualcomm (11 стран), нидерландская Phillips (11 стран), японские NEC (9 стран) и Hitachi (8 стран) .

Согласно материалам ФИПС, в некитайском сегменте коллекции, необходимо отметить активность российских компаний в сфере «умного города»:

7. Патентование российских технических решений в области «умного города»: выявлено 115 патентных семейств, большая часть которых относится к «…публикациям зарубежных заявителей в составе семейств при выходе на зарубежные рынки стран… В качестве страны первого приоритета, то есть патентование резидентами, Россия отмечена всего в 22 патентных семействах…» .

8. В российской коллекции патентных документов в сфере «умного города» является публикация Ru79494 с датой приоритета 08.06.2008 «Автомобиль-трансформер» (патентообладатель, автор — Ванин Андрей Сергеевич) .

В исследовании Ю.С. Афанасьевой, Н.Е. Поповой рассматриваются вопросы реализации Национального проекта «Умный город», разработанного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроем России) в 2018 г. . В данной работе сформированы тренды «Умных городов» в РФ: социальные и экономические. К социальным трендам отнесены: доступ к современным технологиям, коллективное потребление информации, компетенции эксперта, краудсорсинговые и посткраудсорсинговые технологии, развитие экономики знаний, цифровое неравенство и его опасность . Здесь необходимо отметить, что вопросы качества жизни в цифровой экономике рассматриваются в работе . К числу экономических трендов отнесены: цифровая экономика, «Бережливое производство» ИСО 9001, тайм-менеджмент, Индустрия 4.0, инженерно-технические разработки, информационно-коммуникационные технологии .

Необходимо отметить о функционирование платформы «Умный город» в процессе реализации Национального проекта «Умный город» город», где представлены:

– понятие «Умный город», под которым понимается «…ведомственный проект на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований реализуется посредством региональных и муниципальных программ цифровизации городского хозяйства. Проект реализуется на территориях городов-пилотов, отобранных Минстроем России и подписавших соглашение по реализации пилотного проекта в рамках ведомственного проекта….» ;

– сборники лучших муниципальных практик по итогам 2024, 2022 гг. согласно Всероссийским конкурсам «Лучшая муниципальная практика» этих лет. В частности, в 2024 и 2022 гг. конкурс проводился по номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)»;

– индекс IQ российских городов , .

В учебных материалах С.Г. Камолова, Н.Д. Александрова под понятием «умный город» (smart city) понимается «…высокотехнологичная территория, реализующая эффективную интеграцию физических, цифровых и человеческих систем в искусственно созданной среде с целью обеспечения устойчивого и благополучного будущего для граждан…» . Рассмотрение «умного города» в работе С.Г. Камолова, Н.Д. Александрова представлено с точки зрения высокотехнологичной парадигмы государственного управления, где под «высокотехнологичным государственным управлением» понимается «…совокупность технологий программного и аппаратного уровня и административных процедур, позволяющих осуществлять функции государственного управления с помощью автоматизированных систем измерения физических и социально-экономических переменных, адекватно описывающих качественные и количественные характеристики состояния общества, имеющего конкретные пространственно-временные координаты, соединенные каналами связи (локальными сетями) в единую интегрированную систему поддержки принятия решений или цифровой центр ситуационного и стратегического управления города или региона….» .

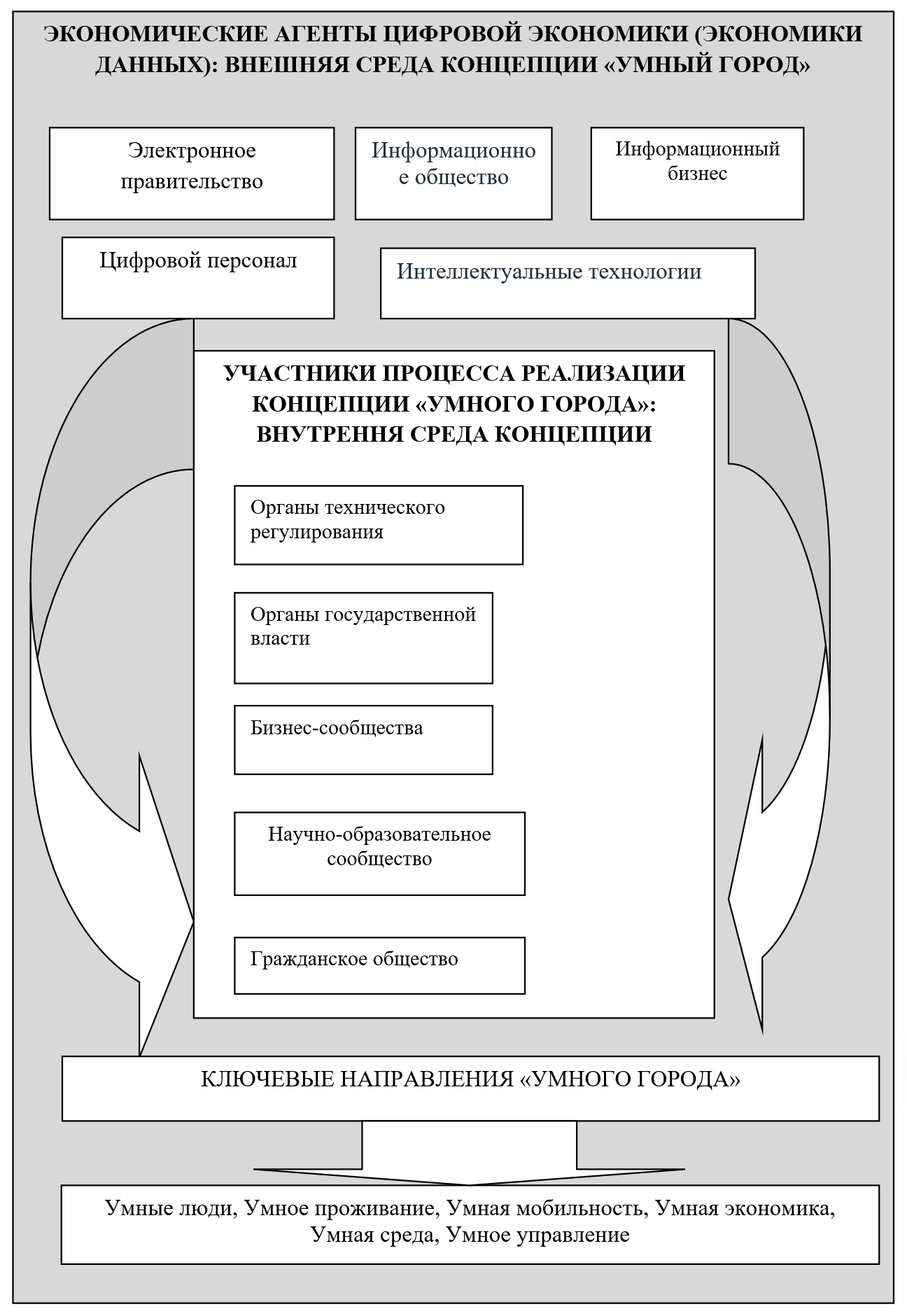

В работе С.Г. Камолова, Н.Д. Александрова перечислены экономические агенты цифровой экономики, оказывающие влияние на развитие «умного города»: электронное правительство, информационное общество, цифровой бизнес, цифровой персонал, интеллектуальные технологии .

4. Концепция «Умный город»: внешние и внутренние участники процесса

При формировании концептуальной схемы «Умного города» с уточнением внешних и внутренних участников процесса использованы следующее теоретико-прикладные разработки:

– перечень участников процесса развития и реализации концепции «Умного города», с реализацией ими конкретных функций в области проектов «умного города» согласно материалам ФИПС ;

– учебно-методические, исследовательские работы С.Г. Камолова, Н.Д. Александрова в области стратегии, технологий высокотехнологичной парадигмы государственного управления , ;

Рисунок 2 - Формирование концептуальной схемы «Умный город»: внешние и внутренние участники, ключевые направления

Примечание: составлено по источникам [8], [16], [18], [21]

Таблица 1 - Участники процесса развития и реализации концепции «Умного города»: внутренняя среда концепции

Участник процесса | Сущность | |

Характеристика | Роль в разработке/потреблении технологий «умного города» | |

Органы технического регулирования | Определение требований к системам «умного города» | Регулятор процессов в технической сфере |

Органы государственной власти | Формирование политики развития цифровой экономики, внедрения ИКТ во все сферы социально-экономической деятельности, реализации бюджетного финансирования проектов «умного города» | Регулятор процессов в нормативно-правовой сфере Разработчик технологий «умного города» |

Бизнес-сообщество | Разработка технологий, продуктов, услуг «умного города»; реализация и финансирование проектов «умного города» | Разработчик технологий «умного города» Потребитель продуктов и услуг «умного города» Поставщик информации для больших данных «умного города» |

Научно-образовательное сообщество | Подготовка специалистов для «умного города» | Разработчик технологий «умного города» Потребитель продуктов и услуг «умного города» Поставщик информации для больших данных «умного города» |

Гражданское общество | Основной источник информации для больших данных «умного города» | Потребитель продуктов и услуг «умного города» Поставщик информации для больших данных «умного города» |

Примечание: составлено по источникам [8], [15], [18], [21]

5. Обсуждение и дискуссии

Вопросы, раскрываемые в настоящей работе, развивают, дополняют результаты в исследованиях российских, зарубежных авторов.

Так, в работе Д.А. Архиповой рассматриваются вопросы использования интеллектуальных систем для управления транспортными потоками . В работе Д.А. Архиповой отмечено отсутствие технических ограничений для установки «умных светофоров» в городах. Здесь необходимо отметить роль органов технического регулирования, определяющих потребность к интеллектуальным системам, а также их роль в качестве регулятор процессов (таб. 1). Развивая данную мысль, отмечаем работу Д.В. Овчинникова, Е.А. Шевченко, П.А. Уфилин, где проведен «…обзор популярных архитектур нейронных сетей, таких как YOLO, SSD и Faster R-CNN, и обосновывается выбор YOLO как оптимальной архитектуры для решения задач обнаружения, подсчета и определения скорости автомобилей…» . Применительно к теме исследования речь идет о научно-теоретической разработке оптимальных интеллектуальных систем, развитию государственно-частного партнерства, в рамках которого данная информация поступает в регулирующий орган для принятия соответствующего решения

В исследовании У.У. Пандуман и соавторов исследуются вопросы разработки серверной платформы для интеллектуального мониторинга окружающей среды и аналитики в режиме реального времени. Данная система предоставляет различные возможности интеграции для сбора, отображения и анализа данных датчиков на единой платформе . Данная область, как и интеллектуальные системы для управления потоками транспортных средств, должны быть представлены в виде объектов интеллектуальной собственности, запатентованы в соответствующем патентном ведомстве (российском, других странах применения данного объекта интеллектуальной собственности). В таких разработках могут участвовать обучающиеся вузов, развивая идею интеллектуальной системы для участия в проектной деятельности вуза, повышая уровень университетского технологического предпринимательства (с учетом опыта Китая). В этой связи теоретической основой развития данного направления являются: открытые инновации, раскрывающие сущность использования объектов интеллектуальной собственности партнеров, конкурентов; капитализация знаний вузов на основе открытых инноваций. Данные темы исследуются в авторской работе, а также в исследовании М.А. Боровской и соавторов применительно к вузу . Здесь необходимо отметить, что тема «открытых инноваций», исследуемая в авторской работе с 2009 г. применительно к открытым технологическим платформам, для концепции «Умного города» имеет решающее значение в области формирования, развития стандартов данной концепции . Так, в частности, в Национальном стандарте РФ «Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни», подготовленному АО «Институт региональных экономических исследований» (АО «ИРЭИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указано, что данный стандарт «…идентичен международному стандарту ИСО 37120:2018 «Устойчивое развитие сообщества. Показатели городских услуг и качества жизни» (ISO 37120:2018 «Sustainable cities and communities — Indicators for city services andquality of life», IDT)….» . Изменения коснулись «…наименования указанного международного документа для увязки с наименованиями, принятыми в существующем комплексе национальных стандартов Российской Федерации, и приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5)…», данный стандарт введен в российскую практику 01.08.2021 . Отсюда можно сформулировать научную новизну настоящего исследования, заключающуюся, во-первых, в использовании принципов открытых инноваций, открытых технологических платформ при формировании стандартов концепции «Умного города», во-вторых, в базировании стандартов концепции «Умного города» на открытых инновациях, открытых технологических платформах в международном плане.

Сформированный результат по новизне настоящего исследования, в рамках дискуссии и обсуждений результатов работы, затрагивает вопросы рисков и этики использования моделей искусственного интеллекта (ИИ), открытых инноваций в концепции «Умного города» . Так, в работе Л. Парентон, где рассматриваются вопросы ожиданий, рисков от ИИ, показано, что «…ИИ не представляет собой единую концепцию. Напротив, он охватывает широкий спектр приложений в различных секторах рынка и основан на огромном количестве методов и моделей, используемых для самых разных целей. Поэтому оценка должна производиться в каждом конкретном случае с учетом конкретной системы и стратегии разработчиков и ретейлеров по ее внедрению на рынок…» . Концепция «Умного города», представляя собой единую конструкцию (концепцию), опирается на использование ИИ в различных направлениях развития городского хозяйства, жизнедеятельности человека в городе, системе городского управления. В работе А.В. Гараганова выделены пять основных зон доверия в области применения ИИ к городскому управлению: прозрачность и объяснимость, точность и надежность, автоматизация, антропоморфизм, массовое извлечение данных . Решение вопросов рисков, этики использования в использовании ИИ, включая сбор данных, киберугрозы находится в области рассмотрения эффективности «…инвестиционных проектов как фактора развития экономической сферы «умного города»…» на примере г. Москвы как первого российского города, развивающим данную концепцию на уровне, получившим признание в глобальном масштабе. В работе Е.В. Рудь, К.А. Якушовой отмечено, что «…за последний год столицу номинировали на 15 отечественных и 5 международных наград, а 30 проектов получили признание. Среди них интерактивный гид «Узнай Москву», победивший на WSIS Prizes 2022. Большинство решений, принимаемых властями, основываются на анализе больших данных и искусственном интеллекте. Несмотря на более позднее начало цифровой трансформации Москва постепенно укрепляет свои позиции в рейтингах умных городов. Те инвестиционные проекты, которые были реализованы, благоприятно сказываются на экономике города. В частности, создаются новые рабочие места, упрощается технологический процесс, что позволяет людям работать быстрее и эффективнее. Москва должна стать не только инновационным умным городом и лицом страны, но и экспериментальной площадкой для цифрового развития других городов России. Проект «Умный город» реализуется с 2021 г. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках национальных программ. Опыт Москвы в цифровизации всех сфер городского хозяйства будет крайне полезен для всего государства. Можно выделить, что проект «Умный город» выступает в роли значительного катализатора, способствующего увеличению инвестиционного потенциала регионов, с акцентом на значимость человека как ключевого ресурса… » . Таким образом, решение упомянутых вопросов (рисков, этики использования в использовании ИИ, включая сбор данных, киберугроз) формируется в практике «Умного города» — г. Москва — в настоящее время для дальнейшего масштабирования данных решений — в том числе, запатентованных в Роспатенте, патентных ведомствах странов-членов БРИКС — в российских регионах, международных рынках.

6. Заключение

В завершении исследования можно сделать следующие выводы:

1. Уточнено понятие «умного города» (smart сity), под которым понимается концепция на основе технологий управления данными, реализующая высокоэффективную интеграцию физических, цифровых и социотехнических систем, в искусственно созданной среде с целью обеспечения устойчивого настоящего, будущего граждан на основе высокого качества жизни.

2. Сформирована концептуальная схема «Умного города» с уточнением внешних и внутренних участников процесса.

3. Уточнена роль участников процесса с точки рассмотрения ее внутренней среды в аспектах: разработчик технологий «умного города», потребитель продуктов и услуг «умного города»; поставщик информации для больших данных «умного города».

4. Выявлена необходимость активизации исследовательской, патентной деятельности обучающейся вузовской молодежи в рамках разработок интеллектуальных систем «Умного города» для повышения уровня университетского технологического предпринимательства, участия на «Платформе университетского технологического предпринимательства», применения данных разработок в межстрановом общении стран-членов БРИКС, в том числе, с китайскими производителями и разработчиками. Целевым показателем здесь является показатель в «тридцать тысяч» новых актуальных технических решений в области «Умного города», запатентованных российскими разработчиками, вузовскими сотрудниками и обучающимися, согласно данным ФИПС.

Использование принципов открытых инноваций, открытых технологических платформ при формировании стандартов концепции «Умного города», базирование стандартов концепции «Умного города» на открытых инновациях, открытых технологических платформах в международном плане — полученные результаты исследования формируют основу ее научной новизны.