Analysis of income differentiation in the context of social capital evaluation of the regions of the Republic of Belarus

Analysis of income differentiation in the context of social capital evaluation of the regions of the Republic of Belarus

Abstract

The approach to the evaluation of social capital of the population of the regions through the study of interregional differentiation of household resources in the Republic of Belarus on the basis of the Gini coefficient and quintile coefficient of funds is examined. It is noted that the discussed indicators are characterised by some conditionally optimal value defined within the range of changes in the indicators. Its excess leads to stratification of society and reduction of its social capital, values less than the conditionally optimal lead to a decrease in labour motivation. The comparison of the dynamics of inequality in the distribution of resources on the basis of the quintile coefficient of funds and economic dynamics on the basis of the growth rate of real GRP per capita for the regions of Belarus for 2012–2023 is made due to the presence of a two-way causal relationship between these variables.

1. Введение

Истоки современной социальной структуры белорусского общества следует искать в непосредственно предшествовавших ей исторических периодах. Существование на протяжении более чем тридцати лет социально ориентированной модели рыночной экономики в Республике Беларусь имеет ряд предпосылок, последовательно обуславливающих друг друга:

– нерешенность национального земельного вопроса в Российской империи конца XIX–начала XX вв., приведшая к расслоению крестьянства;

– борьба монопольных экономических интересов бюрократии и преимущественно уравнительных экономических интересов рабочего класса и крестьянства;

– формирование социально-классовых и профессиональных структур советского общества в период индустриализации и коллективизации;

– моральная и профессиональная деградация партийно-государственной бюрократии в СССР в 1980-е гг.;

– становление смешанной экономики в суверенной Беларуси

.Достижение целей последней невозможно без регулирования социально-классовых отношений и наращивания социального капитала на уровне всего общества и в тех экономических субъектах, которые используют данную форму капитала преимущественно в продукционных целях . В современной социогуманитарной науке под социальным капиталом понимается сумма осязаемых социально-экономических выгод, получаемых субъектами от взаимных определенных действий как совокупности межличностных отношений

. Слишком многие факторы влияют на уровень и динамику социального капитала, чтобы дать этой категории оценку, основываясь исключительно на распределении доходов. Тем не менее, как ясно из примеров недавнего прошлого, изменение в доходах обуславливает статус социального субъекта (индивида, малой группы, класса) в имущественной структуре и системе отношений собственности. Сокращение неравенства, которое является основой капитала вообще, составляет одну из Целей устойчивого развития и стимулирует аналитический поиск и анализ показателей, свидетельствующих об изменениях, происходящих в системе трудовых отношений, системе отношений собственности и системе отношений социально-экономического определения . Поэтому в рамках исследования предлагается оценить социальный капитал на уровне общества для регионов Республики Беларусь на основе показателей дифференциации доходов.2. Характеристики распределения доходов и его связь с экономическим ростом

Исследование социально-классовых отношений С.Ю. Солодовникова позволяет определить для оценки социального капитала на уровне общества следующие частные свойства: децильный (квинтильный) коэффициент, кривую Лоренца и коэффициент Джини. Доходы семей в абсолютном выражении постоянно растут, что не обязательно означает снижение неравенства доходов, поэтому перечисленные показатели используют в качестве основных приемов группировку домохозяйств на квантильные (децильные, квинтильные, квартильные) группы и определение доли доходов конкретной группы в совокупном доходе.

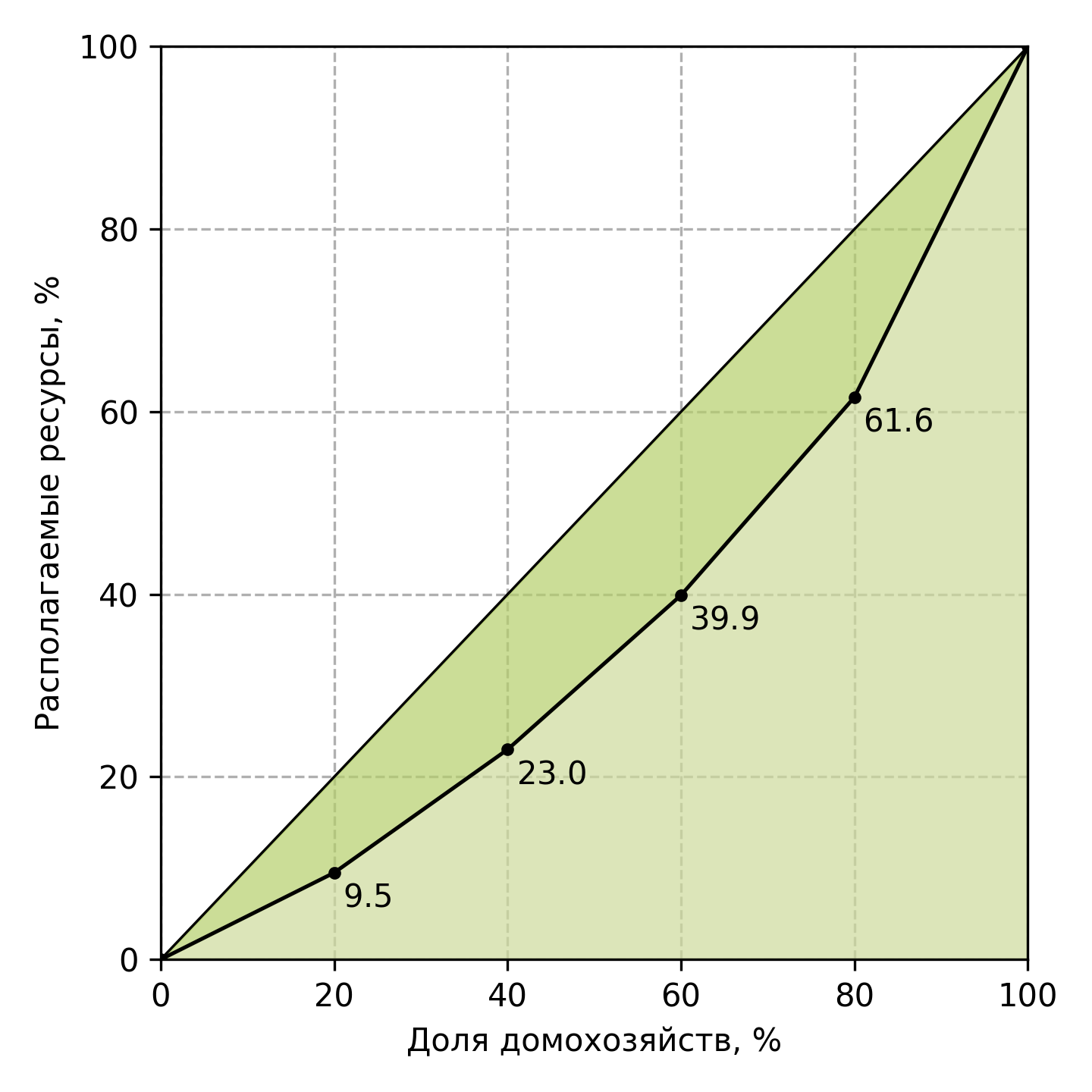

Кривая Лоренца описывает фактическое распределение доходов по семьям, предельными случаями которого являются равномерное распределение совокупного дохода (первая квинтильная группа получает 20% от всего дохода, первые две – 40% и т.д.) и абсолютное неравенство (1% семей имеет 100% дохода). Отношение площади между кривой Лоренца и линией равномерного распределения к площади ниже линии равномерного распределения определяет коэффициент Джини и отражает уровень неравенства доходов. Чем больше область между кривой Лоренца и линией равномерного распределения, тем выше степень неравномерности распределения доходов. Соотношение располагаемых доходов 10% (20%) наиболее и наименее обеспеченных групп домашних хозяйств измеряет децильный (квинтильный) коэффициент фондов.

Вместе с тем удовлетворенность социального субъекта результатом деятельности определенного рода является эмоциональным ресурсом перед вновь осуществляемым преобразованием потребностей в поведение. Низкая вероятность удовлетворения потребности, оцененная как таковая на основе не только сопоставления информации о средствах, предположительно необходимых, с информацией о реально располагаемых средствах, но и ранее приобретенного опыта

, ведет к низкому уровню вовлеченности социальных субъектов в продукционную капитализацию социального капитала. Оптимальная дифференциация и возможность изменения способностей и средств субъектов стимулирует вовлеченность в экономическую деятельность. Ряд экономистов называют децильный коэффициент в пределах от 5 до 6–7 оптимальным с этой точки зрения . Используются и более сложные методы оценки оптимального уровня неравенства, основанные на анализе вариантов соотношения доходов между наиболее обеспеченными и прочими группами населения, построении функции полезности и применении теории кооперативных игр с построением вектора Шепли . Уравнительный характер интересов отдельных групп субъектов, которые неизбежно возникают в социально-ориентированной модели, наоборот, приводит к снижению экономической эффективности социального субъекта.Основной характеристикой результатов работы хозяйственного комплекса государства и одним из показателей качества жизни является валовой внутренний продукт, для региона – валовой региональный продукт. Распределение доходов в разных странах и регионах, конечно, отличается, однако совпадение отдельных показателей не свидетельствует о совпадении их экономического положения. Так, по данным Всемирного банка

, при равенстве индекса Джини, процентного показателя неравенства доходов, в Греции, Южной Кореи и Нигере в 2021 г. (32,9%) ВВП на душу населения в указанных странах составил 20654,70, 35125,52 и 608,72 долл. США соответственно. Для решения задач социально-экономического анализа и управления экономический рост региона часто оценивается через изменение реального ВВП (ВРП) в расчете на душу населения.В исследованиях связи между экономическим ростом региона и неравенством в распределении доходов существуют различные подходы. В середине XX в. С. Кузнец одним из первых обозначил проблему влияния экономического роста на неравенство в распределении совокупного дохода, рассматривая эту связь как изменение в распределении доходов, вызываемое экономическим ростом, как его следствие. Согласно его гипотезе, на ранних стадиях развития хозяйственного комплекса страны неравенство в распределении доходов увеличивается, затем по мере экономического развития стабилизируется и по достижении экономикой определенного уровня начинает сокращаться , а зависимость степени неравенства от экономического развития принимает форму перевернутой U-образной кривой. Более поздние исследования и множество примеров указывают на то, что экономический рост может сопровождаться различной динамикой неравенства и что корреляция между экономическим ростом и неравенством может порождаться другими факторами (уровнем дохода на душу населения, накоплением человеческого капитала, технологиями)

.Статистическую базу исследования составили данные официальной статистики в области дифференциации располагаемых ресурсов домашних хозяйств и региональные данные по устойчивому развитию, предоставляемые главными статистическими управлениями областей и г. Минска в форме результатов выборочных обследований домашних хозяйств по уровню жизни.

3. Основные результаты

Рисунок 1 - Кривая Лоренца для Беларуси за 2023 г.

Примечание: составлено автором по [9]

– располагаемые ресурсы пятой группы домохозяйств (38,4% от общего объема ресурсов) и располагаемые ресурсы 60% наименее обеспеченных домохозяйств (39,9%), а также располагаемые ресурсы третьей и четвертой групп домохозяйств (38,6%) отличаются незначительно;

– 38,4% общего объема располагаемых ресурсов приходится на 20% наиболее обеспеченных домохозяйств, 61,6% – на остальные 80% домохозяйств, что практически соответствует правилу золотого сечения

.Коэффициент Джини у анализируемого распределения доходов равен 0,2787. В 1995–2023 гг. коэффициент Джини колеблется в пределах от 0,2536 (2003 и 2004 гг.) до 0,2851 (2012 г.). В XXI столетии лишь в 2011–2013 гг. после мирового финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. (в прошлом веке – в 1998 году) коэффициент Джини превысил 0,28.

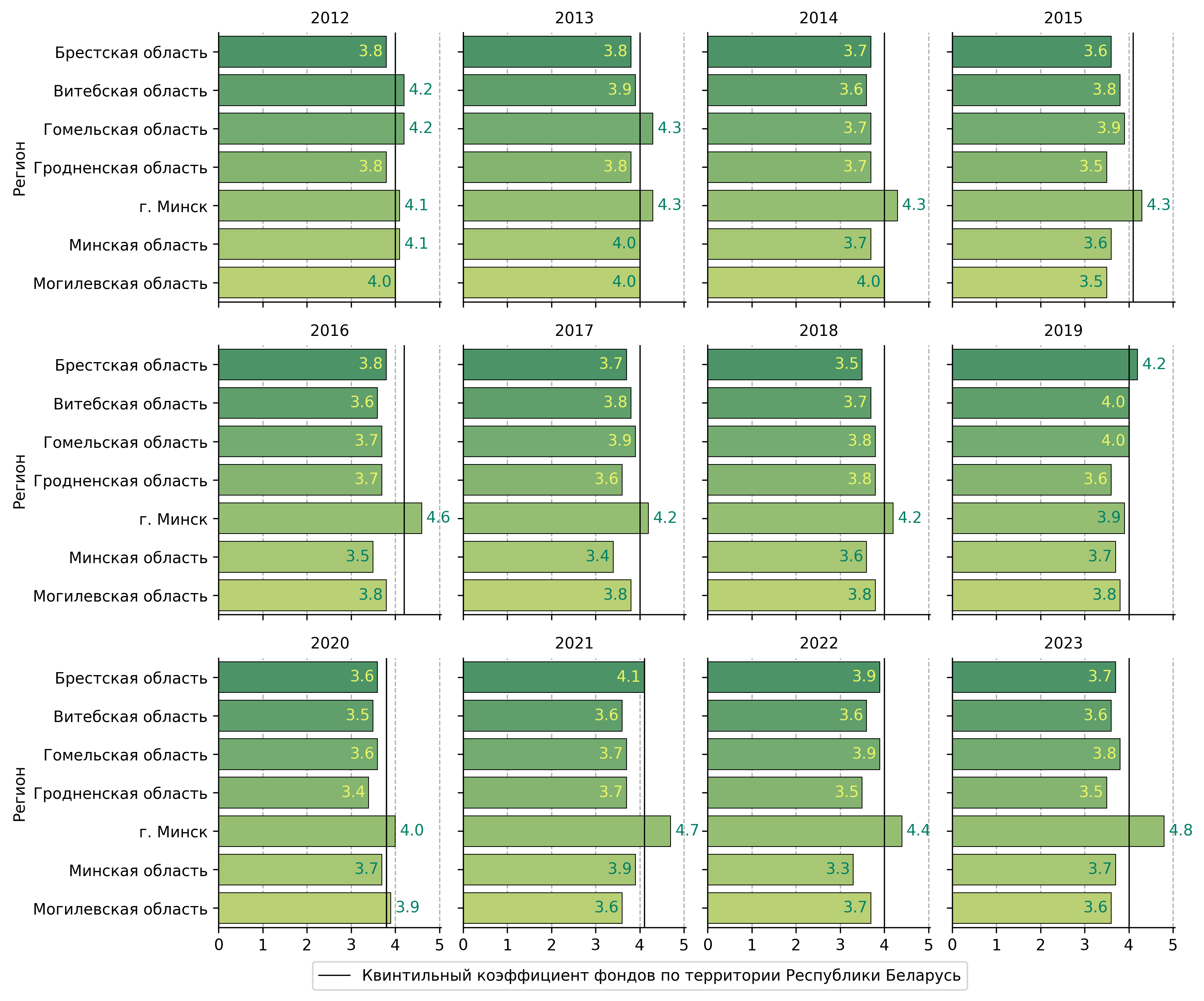

Рисунок 2 - Динамика неравенства в распределении общего объема совокупных ресурсов регионов Беларуси за 2012–2023 гг. на основе квинтильного коэффициента фондов

Примечание: составлено автором по [3]

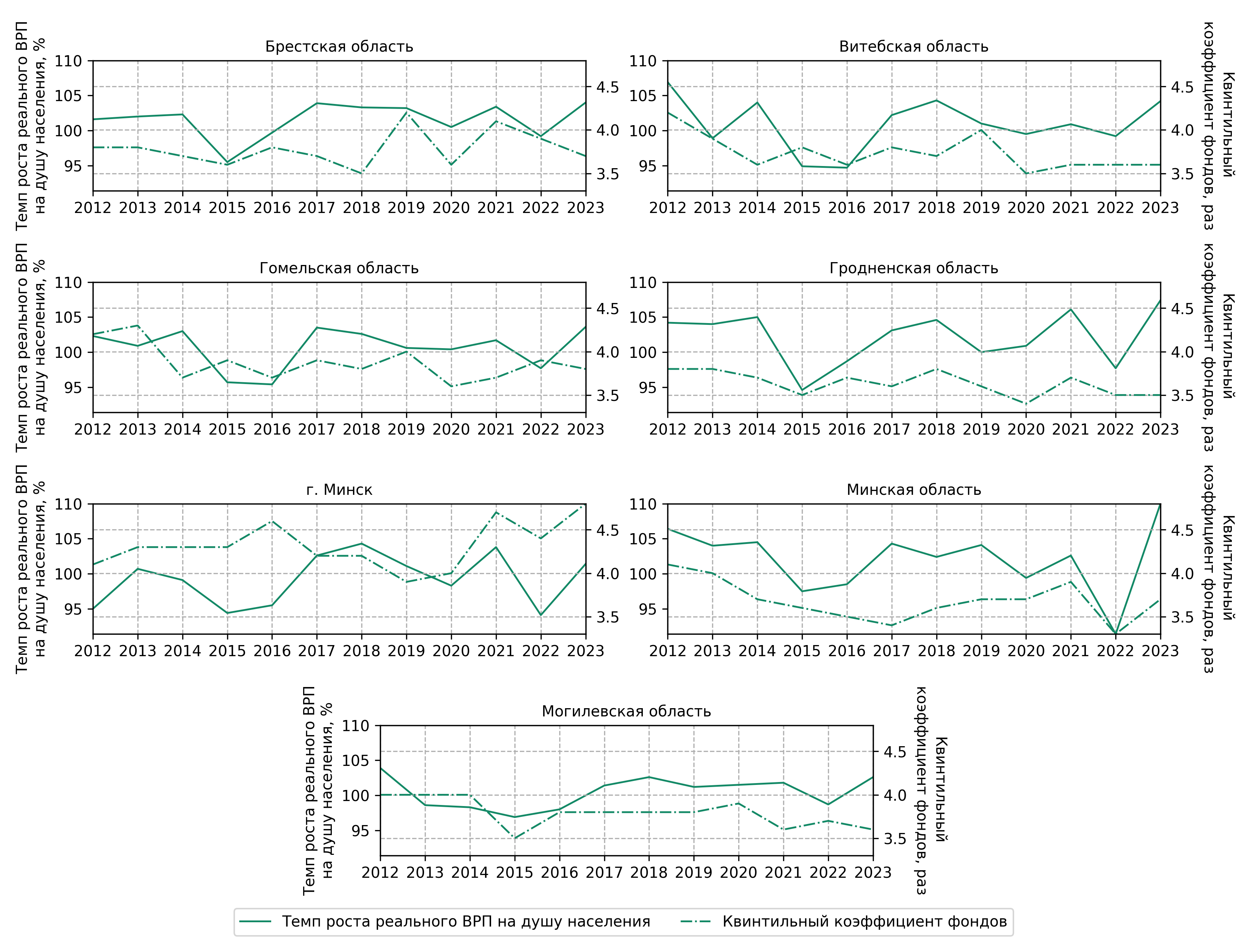

Динамика неравенства и экономическая динамика (на основе темпа роста реального ВРП на душу населения) регионов Беларуси за 2012–2023 гг. представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Динамика неравенства в распределении ресурсов и экономическая динамика регионов Беларуси за 2012–2023 гг.

Примечание: составлено автором по [3]

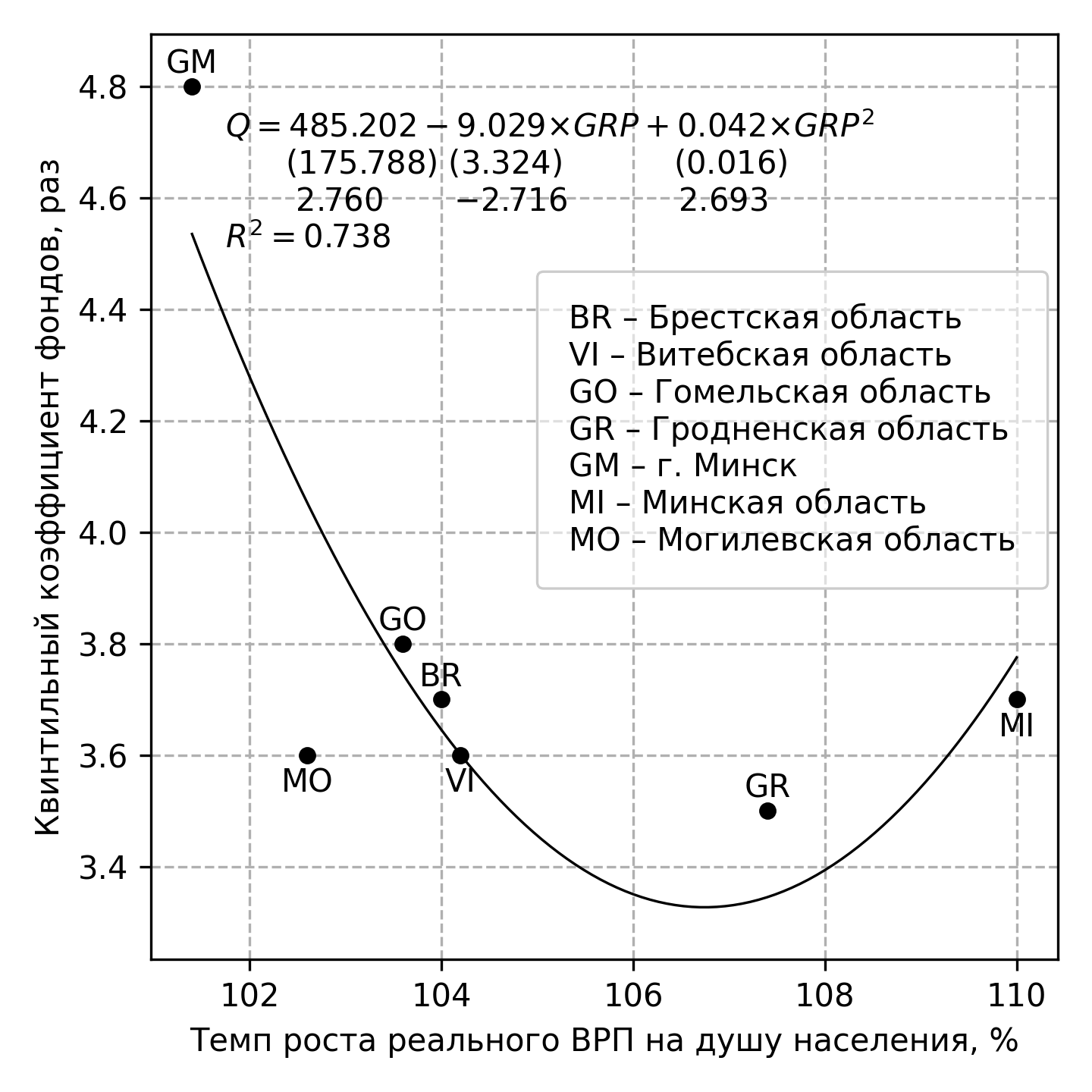

Оценка взаимосвязи неравенства в распределении ресурсов и экономического роста проводилась по данным за 2023 г. по областям и г. Минску (рис. 4).

Рисунок 4 - Зависимость между экономическим ростом и степенью неравенства в распределении ресурсов для регионов Беларуси за 2023 г.

Примечание: составлено автором по [3]

Более высокими показателями работы хозяйственного комплекса территорий отмечены Гродненская и Минская области. Удельный вес ВРП Гродненской и Минской областей в ВВП в рассматриваемом периоде составил 10,9% и 19,0% соответственно. Изменению структуры экономики данных областей в 2022–2023 гг. свойственно уменьшение валовой добавленной стоимости сельского, лесного и рыбного хозяйства и обрабатывающей промышленности в структуре ВРП (для Гродненской – на 1,4 п.п. и 6,1 п.п., для Минской области – на 0,9 п.п. и 3,3 п.п. соответственно).

При высоком уровне неравенства, лидерстве в уровне заработной платы и наибольшем долевом участии в ВВП г. Минск имеет наименьший темп роста ВРП на душу населения в 2023 г. Основное отрицательное влияние на итоги работы хозяйственного комплекса столицы оказали виды экономической деятельности секций «Информация и связь», «Обрабатывающая промышленность» и «Строительство»

.4. Заключение

Степень неравенства в распределении совокупного дохода в регионе образует среду и систему формирования социального капитала на уровне общества, иными словами, его социального потенциала. Представление о социальном капитале региона может складываться на основе статистических показателей, характеризующих социально-экономические условия существования его субъектов: коэффициента Джини, децильного и квинтильного коэффициентов.

За счет инновационной, социально ориентированной, преимущественно рыночной экономической модели в Республике Беларусь накоплен значительный социальный потенциал. В 2023 г. коэффициент Джини в Беларуси составил 0,2787, децильный и квинтильный коэффициенты фондов – 6,1 и 4 соответственно. Невысокий уровень социального расслоения общества достигается за счет уменьшения межрегиональной дифференциации и укрепления экономического потенциала регионов. Сокращение дифференциации территорий по располагаемым ресурсам повышает мотивацию людей применять и развивать свои профессиональные навыках в периферийных регионах страны, чему препятствует тенденция к сохранению квинтильного коэффициента фондов для г. Минска на высоком по отношению к областям уровне.

Сопоставление квинтильного коэффициента фондов и темпа роста реального ВРП на душу населения показало, что динамика экономического роста регионов в 2012–2023 гг., отражающая шоки после экономических рецессий 2015–2016 гг. и 2022 г., сопровождается уменьшением, увеличением неравенствам или не характеризуется одновременной со степенью неравенства изменчивостью.

Был произведен анализ зависимости между экономическим ростом и региональной дифференциацией ресурсов в 2023 г. Очевидно, что взаимосвязь экономического роста и неравенства является более сложным объектом исследования, характеризующимся двусторонней причинно-следственной взаимосвязью между неравенством и экономическим ростом и множеством неучтенных переменных. Различие в уровне и источниках получаемых доходов создает условия для выделения экономических классов, которые, обладая социальным капиталом, в процессе хозяйствования создают внешние эффекты, увеличивающие или уменьшающие благосостояние других социально-экономических субъектов и совокупное благосостояние, и которые в совокупности формируют структурные предпосылки для накопления и конвертации социального капитала региона.